パイプの愉しみ方

パイプ愛煙家 フィンセント・ファン・ゴッホ

アムステルダムにあるゴッホ美術館を今年2025年10月10日に訪ねた。パイプのロングスモーキング選手権大会がオランダの田園都市オイルスコートで12日に開催された関係で、約40年ぶりに同国を再訪した。前の訪問はあわただしい業務出張だったから、仕事が終わったらすぐに帰国。ゆっくり美術館巡りをする時間的余裕がなかった。

アムステルダムにあるゴッホ美術館を今年2025年10月10日に訪ねた。パイプのロングスモーキング選手権大会がオランダの田園都市オイルスコートで12日に開催された関係で、約40年ぶりに同国を再訪した。前の訪問はあわただしい業務出張だったから、仕事が終わったらすぐに帰国。ゆっくり美術館巡りをする時間的余裕がなかった。

今回はデン・ハーグのマウリッツハイス王立美術館、アムステルダムの国立美術館、そしゴッホ美術館を同好のパイプ仲間と一緒に1日ずつかけてじっくり回った。お目当ては17世紀オランダ絵画の黄金期のフェルメールとレンブラント、それに19世紀後期印象派のゴッホ。当たり前の話だが、絵画の鑑賞は美術図鑑をいくら丹念に眺めても、予備知識が増えるだけで、作品が与える感動、画家のインスピレーションと技術の高さは伝わってこない。実物を自分の目でしっかり観るしかない。

どの美術館も事前に日本でチケットをネット予約で購入して、朝の開館時刻に合わせて入場したので、それほど混まず、心ゆくまで鑑賞できた。マウリッツハイスでは傑作として知られるフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」とポッターの「牡牛」、レンブラントの「テュルプ博士の解剖学講義」などで足が止まった。特に「真珠の耳飾りの少女」は大層な人気で、人だかりが出来ていた。

私のようなズブの素人が知ったかぶりして美術評論の真似事みたいなことを書いても失笑を買うだけだ。読まれる方は辟易するだろう。そこで素人として驚いたこと、知らなかったことを読者の皆様に素直に披瀝する。

①「真珠の耳飾りの少女」。思っていたよりも絵が小さい。驚いたのはこの少女が実在の人物ではないと言うことだ。私はこの可憐な少女は当時のどこかの王侯貴族の娘の肖像画だろうと勝手に思い込んでいた。左にあらず。フェルメールが想像して描いた架空の少女像なのだ。言われれてみれば確かに衣服と頭に巻いたターバンがなぜか東洋風で当時のオランダの服装ではない。さらに耳飾りの真珠の大きさがありえないほど巨大である。

②レンブラントの名前。私は姓だとばかり思い込んでいた。ところが通称というか愛称なのだ。正しくはレンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン。レインがファミリーネームで、レンブラントはファーストネーム。野球の名選手「イチロー」と同じ使い方だと思えば良い。

翌日、訪れたアムステルダム国立美術館。ここのお目当てはやはりレンブラントとフェルメール、ゴッホ。レンブラントの最高傑作と言われる「夜警」はガラス室の中で一般公開しつつ専門家が修復作業をしていた。大変な労力と時間をかける緻密な作業である。修復が終わるまでまだ相当な時間がかかるそうだ。実物大の模写絵が展示してあったが、何しろ巨大だった。大広間の壁面いっぱいの大きさ、縦3メートル以上、横幅4メートル以上か。絵画図鑑で極端に縮小した「夜警」を見てもこの絵の価値は分からない。知らなかったことの3つ目を以下に記す。

③「夜警」。この余りにも有名な絵の名称は勘違いによるものだと知って驚いた。絵の表面に塗ったニスが経年劣化で黒く変色し、昼間の景色が夜に見えるようになったから、後世の人が誤解してこの名前になったそうだ。正しい絵の名前は「バニング・コック隊長率いる火縄銃組合の人々」だとか。当時流行した集団肖像画だそうだ。劣化ニスを剥がして修復し、制作した当時の絵の色に戻すと、どういう名前になるのだろうか?

国立美術館ではフェルメールの代表作「牛乳を注ぐ女」を危うく見落とすところだった。博物館を兼ねた巨大な美術館だから、朝から膨大かつ様々な展示物を見て歩いていると疲れてしまう。正午近くなって美術館内の喫茶コーナーで、皆でコーヒーとケーキでしばらく一服したものの、やはり疲れて注意力がそぞろになってしまっていた。美術館を出て皆でお土産コーナーに向かおうかと言う時に「そういえば、牛乳を注ぐ女はなかったな」と呟くと、仲間の一人が「えっ? あったよ」と言う。慌てて場所を聞き、戻って鑑賞した。

④「牛乳を注ぐ女」。西欧では伝統的な性愛の寓意を示す作品として解釈されていると後で知って驚いた。当時の宗教道徳の抑圧の中で、西洋人は淫靡を暗示している際どい絵画と感じて密かに興奮したらしい。盆暗の私は何も予備知識がないので、単に光と陰の描き方が精緻な素晴らしい作品と思っただけ。即物的な春画とはまるで異なる。文化の違いと言うしかない。ネットでこの絵を検索すれば色々と詳しく解説してあるから、興味のある方はご覧あれ。

この美術館でつい目が吸い付けられたのが36カラットの巨大ダイヤモンド。燦々と煌めく見事なカットだ。原石はオランダが植民地支配していたボルネオ島の土民の酋長の宝物だったそうだが、買い取ったのか、騙し取ったのか、強奪したのかの説明はなかった。時価でいくらくらいするものか見当がつかない。ガラス箱の中で宙吊りで展示していた。警備は緩そう。余計な心配だが、泥棒に狙われはしないかな?

この美術館でつい目が吸い付けられたのが36カラットの巨大ダイヤモンド。燦々と煌めく見事なカットだ。原石はオランダが植民地支配していたボルネオ島の土民の酋長の宝物だったそうだが、買い取ったのか、騙し取ったのか、強奪したのかの説明はなかった。時価でいくらくらいするものか見当がつかない。ガラス箱の中で宙吊りで展示していた。警備は緩そう。余計な心配だが、泥棒に狙われはしないかな?

ゴッホ美術館は圧巻だった。開館時刻の9時に入場予約し、30分前に着いたが、既に行列が出来ていた。人気の凄さが桁違いだ。様々な著名画家の作品を展示した美術館よりも、一人の天才画家に絞った美術館の方が素人には分かりやすい。フランスのパリ・モンマルトルからアルルに移り住んだ時期のゴッホに焦点を合わせた企画展をたまたましていたので、まずそちらから見て回った。

ゴッホの絵は世界中のどの有名美術館でもとりわけ大切な蒐集品だ。一点だけでも目玉コレクションになっている。それが「これを見よ! これを見よ!」と言わんばかりに壁一面にずらっと展示してある。心ゆくまで堪能するしかない。ゴッホの数多くの作品群の強烈な迫力に圧倒され、黙って鑑賞しているだけでなぜか心身ともに消耗した。

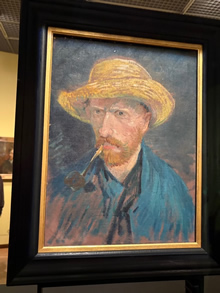

世界で最も有名な画家の一人であるフィンセント・ファン・ゴッホは自画像を37枚描いたという。こんなに自画像ばかり描いた画家はあまりいないのではないか。要は、生前はまるで売れない絵描きだったからモデルを雇うお金がそもそもないし、肖像画を依頼されたこともなかったから、習作として自画像を描くしかなかったわけだ。習作とは言え、今となってはゴッホの作品とその足跡を深く理解する上で欠かせない重要な作品群となっていることは言うを俟たない。

世界で最も有名な画家の一人であるフィンセント・ファン・ゴッホは自画像を37枚描いたという。こんなに自画像ばかり描いた画家はあまりいないのではないか。要は、生前はまるで売れない絵描きだったからモデルを雇うお金がそもそもないし、肖像画を依頼されたこともなかったから、習作として自画像を描くしかなかったわけだ。習作とは言え、今となってはゴッホの作品とその足跡を深く理解する上で欠かせない重要な作品群となっていることは言うを俟たない。

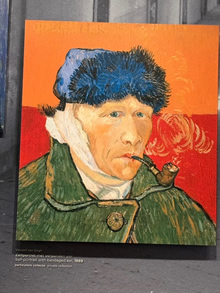

ゴッホ自画像の中にはパイプを咥えているのが6点ある。彼がこよなくパイプ喫煙を好んでいたことが分かる。ゴッホ美術館にはそのうち5点を所蔵している。最も有名な作品は、例の耳切り事件後に包帯を巻いてハーフベント型のパイプを喫っている絵だが、これはチューリヒ美術館が所蔵している。今回は最初に廻った企画展でこの絵の複製を参考展示していた。

6本のパイプを見ると様々だ。まず材質。パリ・モンマルトル時代の暗い色調の自画像2枚で喫っているのは、形状から見ておそらく当時の普及品のチェリー(桜の木)パイプだと思う。それ以外の4本はブライヤーだろう。安価なクレイ(陶器)パイプとは形状が異なるし、ゴッホの経済力を考えると高価なメシャム(海泡石)も考えにくい。

6本のパイプを見ると様々だ。まず材質。パリ・モンマルトル時代の暗い色調の自画像2枚で喫っているのは、形状から見ておそらく当時の普及品のチェリー(桜の木)パイプだと思う。それ以外の4本はブライヤーだろう。安価なクレイ(陶器)パイプとは形状が異なるし、ゴッホの経済力を考えると高価なメシャム(海泡石)も考えにくい。

パイプの形状を見ると、ビリヤード型と思しきはモンマルトル時代の2本。ボウルの形とシャンク・ステム(マウスピース)の長さが違うようだから同じパイプではなさそう。残り4本はステムに緩やかに反りが入っているベルジック(ベルギー風)タイプか、反りがやや大きいハーフベントタイプ。ステムが緩やかな曲線になっているパイプがゴッホのお好みだったようだ。

ゴッホの利き手は右手。右手に絵筆を握り、左手にパレットを持って鏡を観ながら自分を描いた訳だから、歯でステムを緩く噛まなくとも唇だけでパイプを咥えやすいベルジック型かハーフベント型のパイプが喫煙しながら描くのに適していたわけだ。

ゴッホの利き手は右手。右手に絵筆を握り、左手にパレットを持って鏡を観ながら自分を描いた訳だから、歯でステムを緩く噛まなくとも唇だけでパイプを咥えやすいベルジック型かハーフベント型のパイプが喫煙しながら描くのに適していたわけだ。

では、どのメーカー製のパイプかとなると、絵をじっと観察しても皆目見当がつかない。ただ1880年代にはフランスで シャコムパイプ、BCパイプが市販されていたし、アイルランドではピーターソンパイプ、イタリアではサビネリが売られていた。これらの大手有名どころのパイプだったかもしれないし、今は残っていない中小の無名メーカー製だったかもしれない。

ヘビースモーカーだったゴッホが、どのようなパイプ煙草葉が好きだったかは分からない。お金がないゴッホはラタキア葉やオリエント葉のような高価な煙草葉はなかなか買えない。シリア地方でラタキア葉が発見されたのは19世紀末か20世紀初頭と言われているので、そもそもゴッホの時代には存在しなかった。黄色葉の突然変異のバーレー葉が見つかったのは1866年というから、バーレー葉もブレンドで喫ったことがあるかもしれないが、おそらく米国産の黄色葉(バージニア葉)を主に愛喫していただろう。ブレンドの場合は黄色葉を中心にキャベンディッシュを加えた程度だろうと想像する。

ヘビースモーカーだったゴッホが、どのようなパイプ煙草葉が好きだったかは分からない。お金がないゴッホはラタキア葉やオリエント葉のような高価な煙草葉はなかなか買えない。シリア地方でラタキア葉が発見されたのは19世紀末か20世紀初頭と言われているので、そもそもゴッホの時代には存在しなかった。黄色葉の突然変異のバーレー葉が見つかったのは1866年というから、バーレー葉もブレンドで喫ったことがあるかもしれないが、おそらく米国産の黄色葉(バージニア葉)を主に愛喫していただろう。ブレンドの場合は黄色葉を中心にキャベンディッシュを加えた程度だろうと想像する。

ゴッホは自分の左耳を切り落として精神病院に入院、最後は拳銃自殺したとされるなど晩年、精神状態が極めて不安定だった。ゴッホの精神の病については様々な考察があるが、双極性障害説(躁鬱病)、癲癇説、統合失調症説などがあり定説はない。忘れてはならないのは、ゴッホが生きていた時代に、「煙草は有害」などという今風の社会的通念はほとんど無かったことだ。ゴッホがこよなくパイプ喫煙を好んだのは、不安定な心を自ら落ち着かせるためだったろうと思う。

ゴッホは自分の左耳を切り落として精神病院に入院、最後は拳銃自殺したとされるなど晩年、精神状態が極めて不安定だった。ゴッホの精神の病については様々な考察があるが、双極性障害説(躁鬱病)、癲癇説、統合失調症説などがあり定説はない。忘れてはならないのは、ゴッホが生きていた時代に、「煙草は有害」などという今風の社会的通念はほとんど無かったことだ。ゴッホがこよなくパイプ喫煙を好んだのは、不安定な心を自ら落ち着かせるためだったろうと思う。

パイプ愛煙家なら誰しも自らの経験を通じて熟知していることだが、心が騒いで落ち着かない時に、パイプで一服すると心が静まる。逆に倦怠感があるような時には、パイプの一服で気力が湧いてくる。ゆったりと喫煙しているだけで、インスピレーションが突然湧いたり、新しい着想が芽生えたりもする。パイプ喫煙は心の状態を平静に保つには最も手軽な嗜好品である。ゴッホはパイプを一種の精神安定作用のための薬として嗜んでいたのだと推察する。

ちなみにゴッホがパイプ愛煙家だったことを殊更に取り上げて、「喫煙が彼の健康を蝕んでいた」などと賢しらに指摘する嫌煙者の美術解説を散見するが、馬鹿馬鹿しいにも程がある。何をか言わんやである。

ゴッホ美術館では、「ゴッホのパイプ」を展示していた。ゴッホが愛用したパイプかと思って一瞬興奮したが、実はレプリカだった。本物はどこにあるのだろうか? もし本物がどこかに残っていれば、アルベルト・アインシュタイン博士のパイプと同様に、コレクターの垂涎の的となり、とんでもない値段が付くだろうと勝手に想像した。

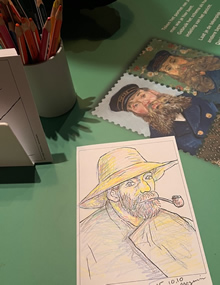

訪れた子供向けに、有名作品の素描を印刷した画用紙に好きな色鉛筆で自由に着色してもらうコーナーもあった。有名作品の一つがパイプを咥えたゴッホの自画像で、子供たちに大人気だった。変に権威ぶらない美術館の姿勢に好感を持てた。

最後の驚き。 ⑤ゴッホの晩年の絵画作品には変に黄色っぽいものが多い。私は、天才の彼には事物がそう見えたからそう描いたのだろうと素直に思っていた。ところが当時、癲癇発作の治療薬として医者に処方されたジギタリスの副作用で「黄視症」になっていたという有力説があるので驚いた。黄視症になると赤と緑の色を正確に識別できなくなり、視界が黄色く見えるのだそうだ。ゴッホは緑内障を患い、近眼の上に乱視だったから、事物の輪郭が曖昧になり光や動きに鋭敏になって傑出した絵ができたという説もあるそうだ。

最後の驚き。 ⑤ゴッホの晩年の絵画作品には変に黄色っぽいものが多い。私は、天才の彼には事物がそう見えたからそう描いたのだろうと素直に思っていた。ところが当時、癲癇発作の治療薬として医者に処方されたジギタリスの副作用で「黄視症」になっていたという有力説があるので驚いた。黄視症になると赤と緑の色を正確に識別できなくなり、視界が黄色く見えるのだそうだ。ゴッホは緑内障を患い、近眼の上に乱視だったから、事物の輪郭が曖昧になり光や動きに鋭敏になって傑出した絵ができたという説もあるそうだ。

天才画家の類稀な創造性に頭デッカチのつまらない医者が訳知り顔でケチをつけるようなものだ。印象派の巨匠ルノワールは強い近視だったから輪郭がボヤけた絵を描いたという説と同工異曲である。こうした説を否定するものではないが、どうも好きになれない。

私のような素人は妙な予備知識を持たないで素直に芸術作品を鑑賞し、そして心から感動に浸る。それで十分である。